3年生 7月

第28話「BULL FLOG」

生理学実験

さて先月より生理学実験にて「カエル取り競争」が始まったことは既に承知のとおりである。今回もまたカエルを用いた実験のお話である。ハッキリいって3年生前期の生理学実験ではカエルしか印象に残っていないわけで・・・。

カエルはカエルでも今回はまたこれまでとは一味違うのである。今回使用するのは・・・なんと、「ウシガエル」である。そう、あの巨大でモーモーだかブーブーだかの低い声で鳴き、食用になるとかならないとかいうあのカエルである。当然、カエル捕りから行わなければならないのだが、このウシガエルの捕獲はまた非常にやっかいなのである。まずデカい。これはすなわち食物連鎖において結構頂点に近い位置にいるということを意味する。自然界において体がデカイということはそれだけで弱肉強食において有利なのだ。食物連鎖ピラミッドの上の方にいるということは、これすなわち、数が少ない。えらく回りくどくえらそうに言っているが、ようするになかなかみつからないのである。そして、このカエルの捕獲は夜でなければ行えない。なぜなら、なぜかは知らんが、ヤツらは陽の出ている時間帯にはあまり鳴かないのである。陽も落ちてあたりが暗くなり始めたくらいからすでに真っ暗な状態になってようやくその存在を主張しはじめるのである。これは鳴き声でしかターゲットの位置を把握できない我々にとって大きな障壁となる。デカイからすぐにみつかりそうなものだが、ヤツらはあんまり動かないし、のそのそとしか動かない、しかも夜にならないと鳴かない。暗闇で当然、視覚は使い物にならない。最悪な条件ばかりがそろった非常に厄介な獲物なのだ。

ウシガエルはキレイな田んぼなどよりも小汚いドブ川にいることが多いらしい。そんなわけで夜遅くにドブ川へカエル捕りに進んで行きたがる者などいない。というわけで捕獲係は各班でジャンケンなりできめて、代表者が集まって捕りにいく。幸い、学長は一度も捕りに行かずにすんだ。なので、これから先は人づての話になるので多少の間違いもあるかもしれない。まず、すでに真っ暗な川に集まった彼らは各々、懐中電灯やアミ、釣竿などを準備してやってくる(20:00くらい)。鳴き声を頼りに懐中電灯であたりを捜索し、獲物を探す。運良く見つけても素手で捕まえようとしてはならない。ヌルヌルの粘液をまとう彼らを滑らずに、躊躇なくわしづかみにできる者はあまりいない。動きがニブイとはいえ、その跳躍力はバカにできないし、川に逃げ込まれては泳ぎのスペシャリストには手も足も出ない。そのためにアミでつかまえるのでる。アミがとどかない場所などは釣り針にエサ(小魚とか?)をつけてカエルの前でブラブラさせてれば以外に食いつきがいいらしい。このような苦労を重ね、早ければ22:00前には捕獲大会は終わるが、遅ければ24:00をまわることもあるらしい・・・。

今回はウシガエルを使って何の実験をするのかというと、心臓の筋肉に対するイオンの影響を調べるというものだ。生物には通常3種類の筋肉がある。骨格筋(自分の意思で動かせる筋肉 腕とか足とかの普通の筋肉)、平滑筋(自分の意思では動かせない筋肉 腸管とか血管の筋肉)、そして心筋。骨格筋と平滑筋についてはトノサマガエルで実験を行うのだが、心臓についてはトノサマでは小さすぎて使えないのでウシガエルの登場となるわけである。麻酔下で心臓に出入りする動脈静脈をしばって摘出し、大動脈と後大静脈をカニューレに接続して

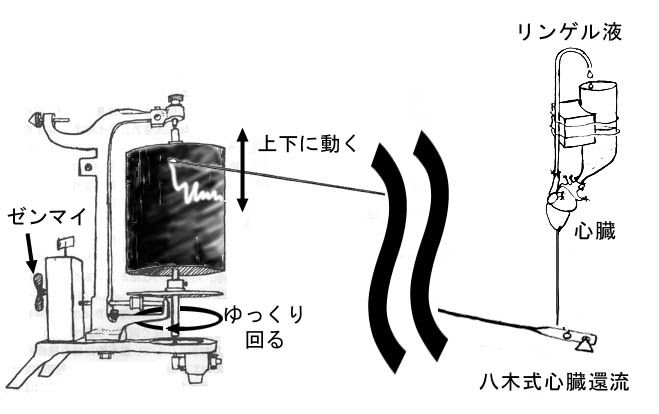

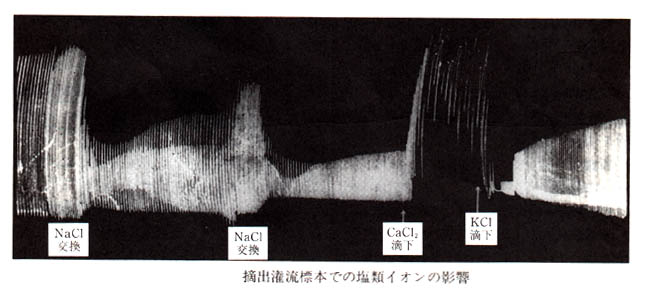

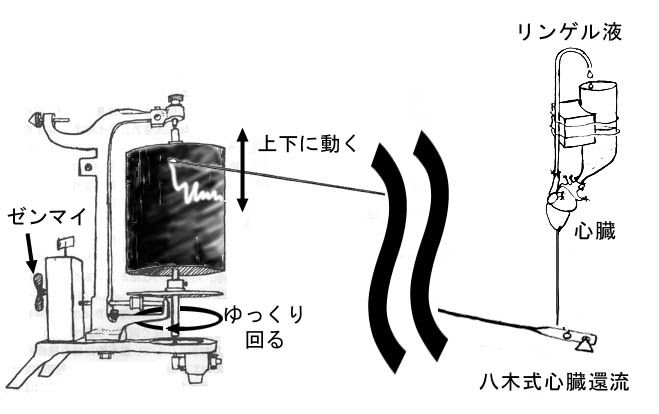

図1 のような心臓灌流標本を作成する。

図1

| 心臓の右の太い筒にリンゲル液が入っていてそれが右心房内に流れ込み、それが大動脈から出て(カエルは2心房1心室)左の細いカニューレを伝って太い筒に出て行き、そのリンゲルがまた右心房内に流れ込み・・・という、まさに永久機関を彷彿とさせる装置。 |

はっきりいってこれは今までの手技の中で一番ムズい。大動脈といっても1、2mmほどしかないし、血液が漏れないように糸できっちり結ばねばならず、さらに結んだ糸は抜けやすい。心臓摘出の際にもちょっとでも心臓にハサミがあたって傷つけてしまうと灌流時に灌流液が漏れて台無し。ろくにマウス・ラットの解剖もやっていないこの頃の学生にとってはけっこうな難易度の手技である。

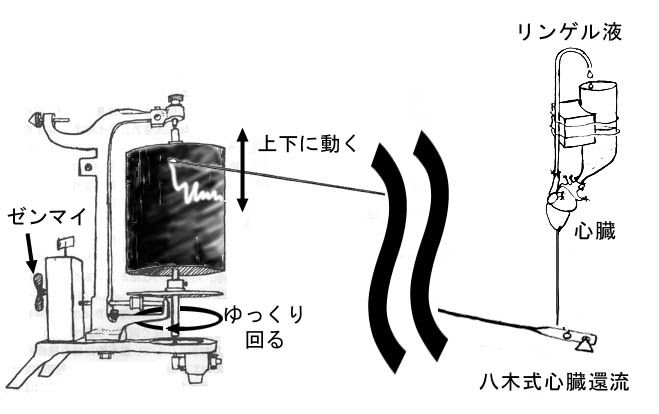

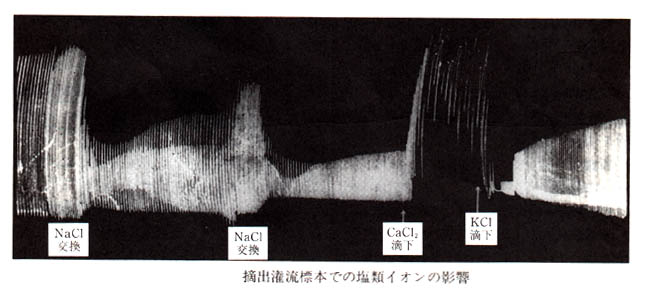

無事摘出し灌流標本の作製が完成したら先へ進むのだが、心臓というものは体から取り外してもしばらくは拍動し続けている。普通の腕とか足の筋肉は取り外したら電気刺激でも与えんかぎり動かない。しかし、心筋や腸管の平滑筋などは体から分離してもそれ自体でしばらくの間動くのだ。これはその運動が大脳の意識に依存していない、いわゆる「自律」しているというやつである。つまり自律している臓器や器官は、それ自身で臨機応変に独立活動し、自分の意識では直接的には思い通りに動かせない。胃腸を自由に動かしたり、意識的に心臓を止めたり鼓動を早くしたりできないというわけである。腸管は食べ物が入ってきたりホルモンの作用で動き、心臓は血流・血圧や酸素要求量などを感知してそれ自身がどういう風に活動すればいいかを判断して動いているのである。というわけで今回の実験で体外に取り出した心臓も動いているのだが、この心臓が何を思って動いているのかは知るよしもない(血流量とか血圧とか酸素分圧とかを感知して動いてるのであろうが)。血液の代わりに体液組成に近いリンゲル液というものを入れて灌流させる。ってこれで心臓はしばらく動き続けるが、当然こんな不自然な状態では長い時間動けない。そのため今回の実験においてもスピードが重要となる。心臓が止まってしまう前にすべての実験をやってしまわねばならないのだ。実験としては、前回もやったように筋肉、いや体中の細胞というものはいろいろなイオンの影響によって活動している。NaとかKとかCaとかいろいろ。リンゲル液の中にこういったイオンを入れて心臓の収縮が強くなったり、弱まったりというのを観察し、キモグラフで記録するのだ(図2)。

図2

| 振れハバが大きいと心臓の収縮が強いわけやね。KCl(塩化カリウム)を投与するとガクンと落ちてます。ちなみにKClは国によっては医療や死刑囚の安楽死などでも使われとります。 投与されたくありませんねぇ。 |

当然、実験の失敗や心臓摘出自体の失敗も予想される。ウシガエルはトノサマガエル以上に数も少なく、心臓も一つしかない。くれぐれも細心の注意を払って実験を行ってくれたまえ。ちなみにウシガエル、英語ではBULL FLOG(雄牛蛙)まんまやん・・・。